15世紀には野尻に朽木氏の居館が構えられたとのこと。さらにその居館は江戸時代になると、交代寄合となった旗本朽木氏の陣屋となり、明治維新まで存在したようです。敷地内には御殿・侍所・剣術道場・馬場のほか多数の侍部屋などが軒をいたようで明治維新とともにとりこわされ、堀・土居・石垣の一部と井戸がわずかに残るばかり。

朽木陣屋跡資料館

シャクナゲと朽木陣屋跡

庭園全景

享禄元年(1528)朽木稙綱が将軍足利義晴のために館を建てたさい、築造されたものと伝えられている。慶長11年(1606)朽木宣綱が亡き妻のために寺とし秀隣寺と号したが、のち朽木野尻へ移転し、その跡地へ興聖寺が建てられたと記載されています。

旧秀隣寺庭園

興聖寺本堂

旧秀隣寺庭園

旧秀隣寺庭園

旧秀隣寺庭園

旧秀隣寺庭園

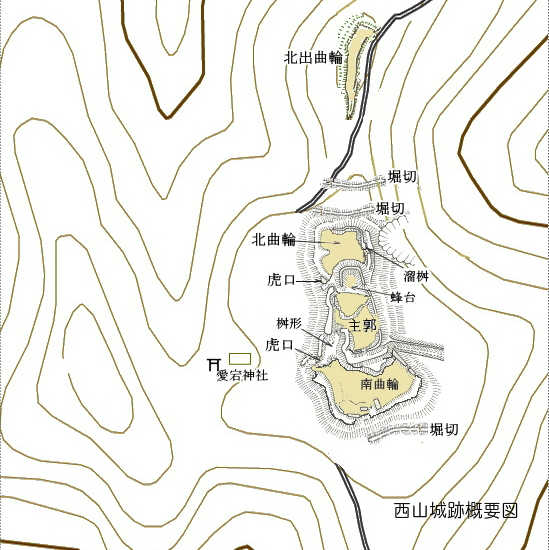

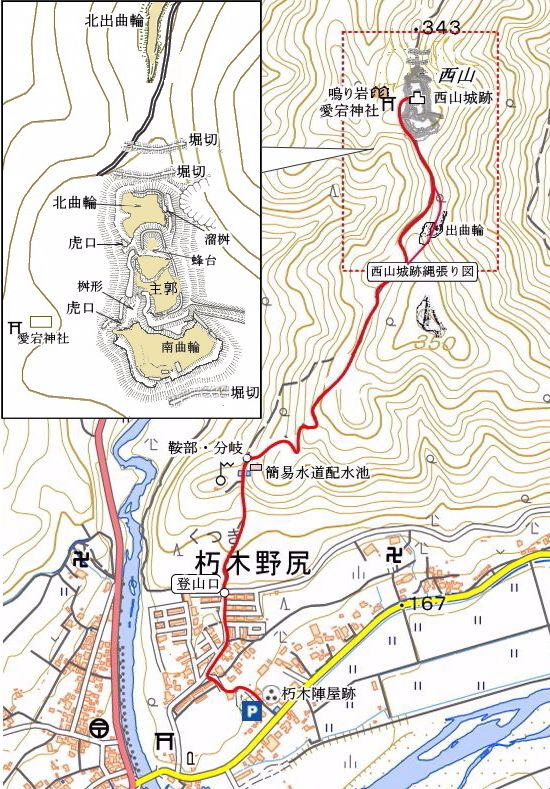

西山城は、朽木城(朽木陣屋)の出城として設けられた。西方眼下を通る若狭街道や東方の安曇川下流域方面を看視する機能をかねていたとする。

西山・西山城ルート

朽木陣屋跡の裏門跡より背後の西山の尾根筋を北北東の方へ登る。登城口から220m、標差44mほど登ると簡易水道配水池のある尾根鞍部の分岐に着く。

登城口

ヒノキ林植林道

鞍部・分岐

この西山の特徴は、西側が急峻で傾斜が32度ほどある。植林道を尾根伝いに登る。道沿いにはタチツボスミレ、ショウジョウバカマ、アセビの花が咲いている。

城登道に咲く花

切れ落ちている西側斜面

出曲輪(城から少し離して設けた曲輪)

ピーク標高350の西側を巻くようにして西山との尾根鞍部に出ると出曲輪がある。出曲輪の尾根上はアセビの群生と柴で歩きがたい。やがて痩せ尾根に出て西山の西側を巻いて愛宕神社に出る。

土塁

主郭に向かう

鳴り岩

愛宕神社の隣に巨大な鳴り岩がある。愛宕神社でお参りを済ませ、少し南に戻ると南曲輪の堀切がある。

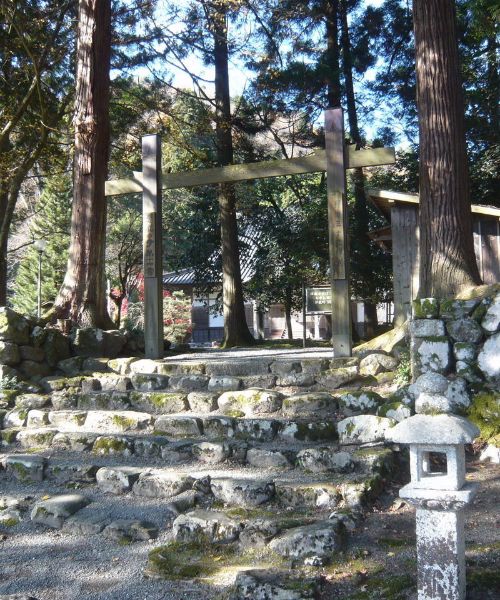

愛宕神社

南曲輪下の堀切

南西虎口を一段下がって南曲輪

枡形虎口

主郭南西の虎口

西山城主郭跡

西山城主郭跡

主郭の北側に烽火台

主郭の北西に虎口がある

主郭北側の土塁

主郭北側の北曲輪

北曲輪の東側に溜桝

主郭北側の二重堀切

上段の堀切

下段の堀切

蛇谷ヶ峰から見下ろす朽木荘と山城